|

| Wrap-up Gennaio 2019 |

Cominciamo col dire che il primo dei buoni propositi per il 2019 è andato felicemente a farsi benedire: volevo leggere meno, ho letto di più. Però ho anche pensato di più, meditato di più e probabilmente il merito è stato anche del Megagdl su Nabokov che mi ha spronata a un confronto con altri lettori sullo stesso libro, non ci avevo mai provato, non so se e quando accadrà di nuovo di trovare un simile stimolo alla lettura condivisa ma per questo 2019 ormai l'impegno è preso e verrà mantenuto.

📖📖📖

Andiamo però in ordine e procediamo con la sintesi del mese:

📖 Calvino - Se una notte d'inverno un viaggiatore: FA-VO-LO-SO! Di sicuro il miglior libro di gennaio e azzardo la previsione che possa essere il miglior libro del 2019.Un'opera sulla lettura, sulla scrittura, sull'editoria, sulla narrazione, insomma un capolavoro di metaletteratura divertente e divertita.

📖 Stevenson - Lo strano caso del Dr Jekyll e del Sig. Hyde (rilettura): prima lettura del Megagdl. La discussione corale mi ha spinta a cercare di vedere oltre la storia e dedicarmi a tutte le sfumature narrative in previsione anche del confronto con la lezione di Nabokov. Una vera riscoperta

📖 Poe - I delitti della rue Morgue (rilettura): se siete appassionati lettori di gialli questo libro non può assolutamente mancare nella vostra biblioteca personale, è breve, brevissimo ma è qui che ha origine la narrazione d'investigazione e Dupin è il padre di tutti i Maigret, gli Sherlock, i Montalbano che popolano le librerie. Da leggere assolutamente.

📖 Gaskell - Mary Barton: uno sguardo compassionevole ma accurato sull'Inghilterra industriale del XIX secolo. Temi come il lavoro minorile, la riduzione dell'orario di lavoro, i conflitti di classe tra padroni e operai, la sordità della politica ai lamenti del popolo caratterizzano il primo romanzo di questa autrice. Commovente.

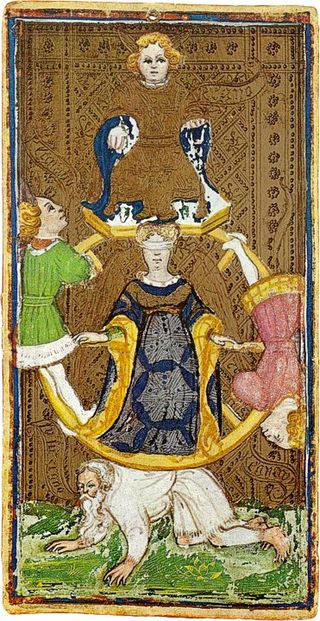

📖 Dumas - L'avvelenatrice: un racconto disturbante di cronaca Seicentesca, molto crudo a tratti tuttavia cela tra le pagine interessanti spunti di riflessione. Ci ritornerò

📖 James - Giro di vite (rilettura): letto ennemila anni fa ammetto che allora non ci avevo capito molto, quasi nulla e forse era proprio questo lo scopo di James ma non ero pronta, adesso sì e ne apprezzo tutta la magnificenza stilistica e tutta la grandezza del finale aperto.